- Dettagli

- Scritto da amministratore

- Categoria: ELETTROTECNICA

- Visite: 58

Supersapiens.it Promozione Sviluppo Globale BENESSERE

- Dettagli

- Scritto da amministratore

- Categoria: ELETTROTECNICA

- Visite: 68

Il transitorio di carica di un condensatore è un processo che avviene quando un condensatore viene collegato a una sorgente di tensione. Durante questo processo, la tensione e la corrente nel circuito variano nel tempo fino a raggiungere uno stato stabile.

Descrizione del processo

Quando un condensatore (C), completamente scarico, è collegato a una sorgente di tensione (V) attraverso una resistenza (R), la corrente (I) inizia a fluire nel circuito e il condensatore si carica. La legge di Ohm e la legge dei circuiti di Kirchhoff sono utilizzate per descrivere questo fenomeno.

Equazioni fondamentali

-

Legge di Ohm: nel primo istante il condensatore si comporta come un corto-circuito e la corrente iniziale è I=V/R; poi, man mano che il condensatore si carica la corrente si annulla e a fine carica la tensione eguaglia quella di alimentazione dove:

- ( V ) è la tensione della sorgente,

- ( R ) è la resistenza in ohm,

- ( C ) è la capacità del condensatore in far

Tempo di carica

Il tempo caratteristico del processo è il prodotto ( \tau = RC ), noto come costante di tempo del circuito. Dopo un intervallo di tempo pari a ( 5\tau ), il condensatore è considerato praticamente carico, raggiungendo oltre il 99% della sua tensione massima.

Considerazioni finali

Il transitorio di carica di un condensatore è un fenomeno fondamentale in elettronica e in molte applicazioni pratiche, come nei circuiti di temporizzazione e negli alimentatori. La comprensione di questo processo è essenziale per progettare circuiti elettronici in modo efficace.

Supersapiens.it Promozione Sviluppo Globale Benessere

- Dettagli

- Scritto da amministratore

- Categoria: ELETTROTECNICA

- Visite: 74

Supersapiens.it Promozione Sviluppo Globale BENESSERE

- Dettagli

- Scritto da amministratore

- Categoria: ELETTROTECNICA

- Visite: 67

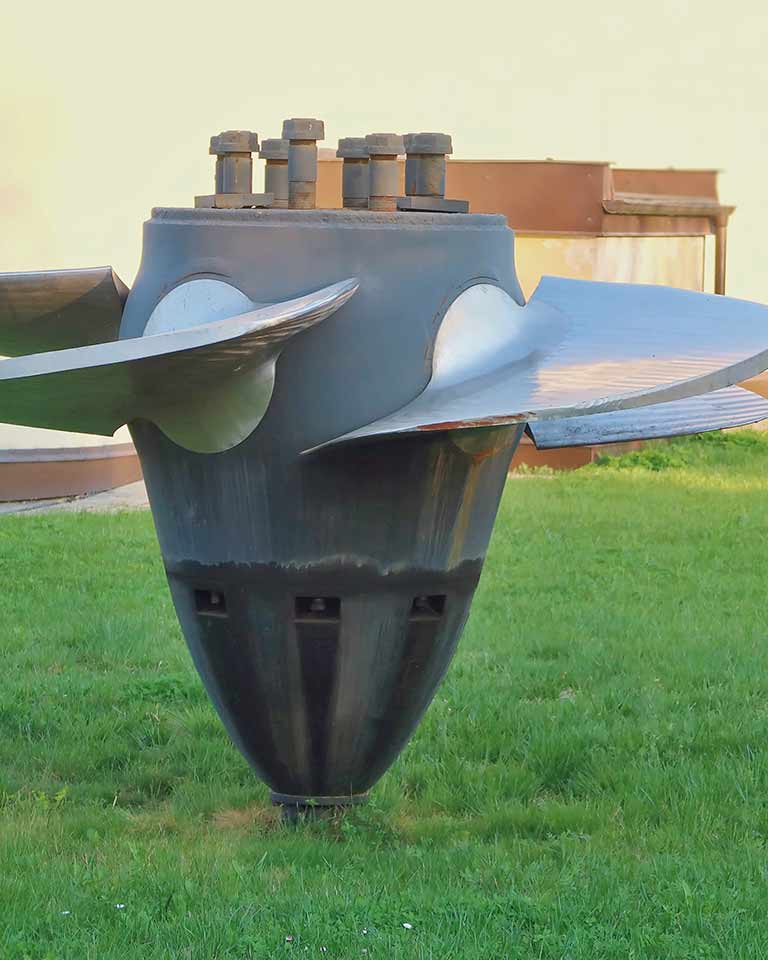

In base alla tipologia di fonte primaria utilizzata per alimentare la centrale elettrica avremo diverse tipologie di impianti: centrali idroelettriche (che sfruttano il potenziale dell’acqua, messe in crisi dalla siccità), centrali eoliche (vento), fotovoltaiche (sole) , le centrali termoelettriche che producono elettricità sfruttando il vapore prodotto per combustione (principalmente del gas naturale), per irraggiamento solare o estratto dal sottosuolo (centrali geotermiche). Esistono poi altre categorie di centrali, tutt'ora sotto studio, mirate a sfruttare i moti e le forze cicliche rinnovabili del nostro pianeta come, per esempio, le onde e le correnti marine. Dal punto di vista amministrativo, questo settore è gestito completamente da soggetti privati che producono e vendono l'energia sulla borsa elettrica nazionale oppure direttamente agli utenti finali o a grossisti.

Quanta potenza installata abbiamo in Italia suddivisa per tipologia di centrale? Prendendo i dati statistici raccolti da Terna riferiti all’anno 2021, la potenza (efficiente lorda) di generazione è risultata pari a 119,9 GW; nel grafico sottostante vediamo la suddivisione per tipologia di impianti:

Suddivisione per tipologia di centrali elettriche installate in Italia al 2021, in termini assoluti e relativi della potenza installata.

Osservando il grafico è possibile notare alcune informazioni rilevanti, per esempio: quasi la metà della potenza installata è coperta da centrali che sfruttano fonti rinnovabili; le centrali idroelettriche e il fotovoltaico coprono ognuna circa il 20% della capacità; le centrali geotermiche invece si ritagliano solamente l'1% della torta. Quest'ultimo dato è dovuto al fatto che tutte le zone dove esiste attività geotermica in Italia (principalmente in Toscana) sono sfruttate al massimo ma la disponibilità di questa fonte energetica è molto limitata.

Supersapiens.it Promozione Sviluppo Globale BENESSERE

- Dettagli

- Scritto da amministratore

- Categoria: ELETTROTECNICA

- Visite: 76

Il dispacciamento è quell'attività nevralgica che si occupa di gestire e coordinare la domanda e la produzione di energia elettrica. Ma come funziona? E chi se ne occupa?

La nostra società dipende strettamente dall'elettricità. Ma ci siamo mai chiesti cosa si cela dietro al semplice gesto di accendere la luce del proprio salotto? O di quando mettiamo in carica il nostro smartphone? O, mai come ora, di quando accendiamo il climatizzatore per “tirare il fiato” durante questi giorni di caldo o freddo insopportabile?

L’elettricità per come la intendiamo deve essere generata, creata per conversione da altre fonti energetiche, più o meno rinnovabili, per mezzo di macchine elettriche o convertitori. Da qui si intuisce quindi che da un lato del sistema elettrico ci siamo noi, consumatori (voraci), dalla parte opposta ci sono i generatori, le centrali elettriche, le fabbriche che la producono. In mezzo c’è la rete elettrica di trasmissione, l’autostrada di fili in alta e altissima tensione che consente di far arrivare presso le nostre case, grazie anche alle reti di distribuzione, la materia prima di cui si cibano i nostri elettrodomestici.

Aggiungiamo ora un’altra peculiarità di questo vettore energetico, di cui si sente tanto parlare in questo periodo storico: è difficile da immagazzinare. Il mondo del settore automobilistico ne è ben consapevole e litiga quotidianamente con questo aspetto, cercando di creare automobili elettriche con batterie in grado di immagazzinare tanta più energia possibile per massimizzarne l’autonomia ma allo stesso tempo limitandone il loro peso. E' possibile immagazzinare elettricità lungo la filiera elettrica, significa che l’energia che si consuma deve essere prodotta “istantaneamente” dalle centrali elettriche? Semplificando un po’, la risposta è Sì!

La rete elettrica può quindi essere paragonata ad una bilancia a due braccia, dove su un piatto poniamo l’energia elettrica che noi utenti chiediamo alla rete e che consumiamo, mentre sull’altro pesiamo l’energia che le centrali elettriche producono e sono chiamate ad immettere nella rete per soddisfare la nostra richiesta. Questo gioco di equilibri deve essere perfetto. Ed ecco che entra in gioco il dispacciamento, importantissima attività di gestione di questi flussi di energia. Bisogna pensare al dispacciamento come a un direttore d’orchestra, che leggendo uno speciale spartito composto dalla curva della domanda di energia, dirige tutte le centrali di produzione, "dicendo" loro chi deve accendersi, chi deve spegnersi, chi deve produrre di più e chi di meno, a seconda delle esigenze dell’intero sistema.

Dispacciare l’energia elettrica significa quindi coordinare la produzione delle centrali con i consumi attraverso la rete di trasmissione e quindi favorire anche la piena integrazione delle sempre più consistenti energie rinnovabili, garantendo qualità massima del servizio ogni istante tutti i giorni dell’anno. In Italia, tale attività viene svolta da Terna, la società che gestisce la Rete di Trasmissione Nazionale in alta tensione. La gestione in tempo reale del sistema elettrico viene condotta attraverso un sistema di monitoraggio altamente innovativo e tecnologico, che fa capo al Centro nazionale di controllo, il cuore del sistema elettrico italiano: qui, con oltre 100 schermi e uno gigante di 40 metri quadrati, Terna monitora centinaia di linee elettriche (Terna gestisce oltre 75 mila km di infrastrutture), le interconnessioni con l’estero (l’Italia ne ha attualmente attive 26) e i collegamenti in cavo sottomarino. Ma se questo equilibrio si dovesse spezzare cosa accadrebbe alla rete elettrica?

Fino a quando l’equilibrio è garantito, i vari parametri elettrici (in particolare la frequenza, che deve essere mantenuta sempre entro certi valori di sicurezza) che permettono ai nostri apparecchi elettrici di funzionare, rimangono stabili all’interno di un intervallo definito accettabile. Nel momento in cui si dovesse creare uno squilibrio, ovvero, le centrali dovessero produrre più energia di quella che noi consumiamo o viceversa, i parametri elettrici si modificano, uscendo dai valori limite impostati per l’esercizio in sicurezza del sistema elettrico. Se questi valori dovessero discostarsi dai valori standard, Terna è chiamata a mettere prontamente in atto una serie di azioni risolutive con efficacia immediata (alcune anche nell’ordine dei millesimi di secondo) come le protezioni automatiche di linea che consentono di mantenere in piena sicurezza la rete e tutte le apparecchiature ad essa connesse.

In alcuni casi è possibile intervenire su alcune porzioni di rete più o meno estese per mitigare potenziali situazioni di criticità. Il 28 settembre 2003, quando ancora la Terna che conosciamo oggi non esisteva, l’Italia intera si ritrovò al buio nel giro di poco meno di mezz’ora a causa di uno squilibrio: in quel caso, la reazione a catena originò dalla Svizzera con lo scatto per guasto sulla linea in alta tensione del Lucomagno che alimentava l’Italia. Il blackout durò svariate ore e la riattivazione del sistema avvenne gradualmente in diverse fasi: il nord venne riattivato in circa sei ore dalla disalimentazione, il centro dopo circa tredici ore, il sud sedici e la Sicilia dovette aspettare quasi un giorno intero.

Proprio a valle di questo episodio, sono stati realizzati ingenti investimenti infrastrutturali, rivisti e introdotti nuovi criteri di sicurezza molto rigidi e ideati piani per la gestione in emergenza, con l’obiettivo di evitare il verificarsi di situazioni analoghe, non solo per fenomeni naturali, ma anche legate, ad esempio, ad atti di terrorismo.

Giuseppe

divulgatore scientifico

Supersapiens.it Promozione Sviluppo Globale BENESSERE